De la notion de race

![]() 1280 x 720 (00:04:16)

1280 x 720 (00:04:16)

Le Dessous des Cartes : Les mémoires du racisme

On classe le vivant depuis l’Antiquité. Aristote déjà classait le monde en minéral, végétal, animal, et homme, évoquant une chaîne naturelle de complexification graduelle entre les êtres, du cristal à l’homme jusqu’à l’être suprême. Celle que Dioscoride propose en 60 après J. C. est utilitaire. Il distingue les plantes aromatiques, alimentaires, médicinales, vineuses ou vénéneuses, une classification qui fût utilisée jusqu’au XVIe siècle. On classait ainsi soit en groupant les espèces partageant des caractères communs, soit en divisant l’ensemble des êtres vivants grossièrement, a priori : une classification qui se faisait par l’observation, à l’œil nu, de différents critères. L’intérêt premier était d’aider à l’identification des être vivants. Et les plantes étant plus difficiles à identifier que les animaux, ce fut d’abord le monde végétal qui en était l’objet. Les débuts en science ne sont pas encore découplés de l’idéologie de leur époque ![]() Croire et Savoir : la classification se lit ainsi dans le reflet de l’histoire. Aristote crée une hiérarchie de perfection ; Linné, créationniste et fixiste, se vente d’avoir “trouvé le mode de classification de toutes les espèces créées par Dieu” ; Buffon (1707/1788), précurseur du transformisme, propose que tous les animaux dérivent, à partir des organismes d’origine, de transformations par dégénération de certains caractères mineurs ; Georges Cuvier (1769–1832) fonde la théorie du catastrophisme en 1825, où les modifications des faunes dans les couches géologiques successives s’expliquent par des catastrophes mais nie en bloc toute idée transformiste, car contraire à la Bible. Le créationnisme* est encore universellement admis jusque-là.

Croire et Savoir : la classification se lit ainsi dans le reflet de l’histoire. Aristote crée une hiérarchie de perfection ; Linné, créationniste et fixiste, se vente d’avoir “trouvé le mode de classification de toutes les espèces créées par Dieu” ; Buffon (1707/1788), précurseur du transformisme, propose que tous les animaux dérivent, à partir des organismes d’origine, de transformations par dégénération de certains caractères mineurs ; Georges Cuvier (1769–1832) fonde la théorie du catastrophisme en 1825, où les modifications des faunes dans les couches géologiques successives s’expliquent par des catastrophes mais nie en bloc toute idée transformiste, car contraire à la Bible. Le créationnisme* est encore universellement admis jusque-là.

Il faut attendre le XVIIIe s. pour aboutir à une classification d’approche plus scientifique, avec l’invention de la nomenclature moderne “Systema Naturae” en 1735 : le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778) fonde la classification par l’observation de critères de ressemblance, ce qui fondera, en sciences naturelles, la classification dite “classique”, ou linnéenne. Plus tard, Jean-Baptiste Lamarck, grand naturaliste français (1744-1829) fonde le transformisme : la Révolution française ayant eu lieu, il est plus facile de proposer l’idée d’évolution. Même si le concept d’évolution existe déjà dans l’antiquité, la pensée occidentale est encore dominée par l’essentialisme* (dans une vision arbitraire des groupes d’humains) selon lequel les espèces possédaient des caractéristiques inaltérables.

L’émergence de la paléontologie et son concept d’extinction affaiblit un peu plus la vision statique de la nature. Dans la révolution du siècle des Lumières s’opère une vision mécanique qui se développe, à partir des sciences physiques, dans les sciences naturelles. Lamark écrit la “Philosophie zoologique” qui paraît en 1809, et qui déjà par sa théorie de l’évolution met la volonté de conservation de la vie et d’adaptation au milieu par chaque être vivant au cœur du mécanisme. En Angleterre, Alfred Wallace et Charles Darwin co-découvrent la théorie de l’évolution des espèces (1859). Alfred Wallace publie un article sur ce sujet, ce qui pousse Charles Darwin à publier plus rapidement que prévu son “De l’origine des espèces” : “La seule classification valable est alors généalogique”. Les ressemblances et différences entre organismes résultent de l’évolution et de leur interaction avec le milieu (sélection naturelle). Par opposition à la classification “classique”, cette classification phylogénétique* (l’étude des relations de parenté), formalisée en 1950, est principalement fondée sur la cladistique* (ou systématique phylogénétique), une méthode de reconstruction basée sur les relations de parenté entre les êtres vivants. La classification classique laisse ainsi place à une systématique* (l’étude de la diversité biologique) qui se concentre, à la lumière des nouvelles découvertes, sur cette classification phylogénétique regroupant les êtres vivants en fonction de leurs liens de parenté. Tout groupe systématique (ou “taxon”) renferme donc des êtres vivants proches entre eux génétiquement, ce qui n’est pas toujours corrélé à une ressemblance phénotypique* (l’ensemble des traits observables d’un organisme) globale. Les liens de parenté entre deux membres d’un taxon sont toujours plus étroits que les liens de parenté entre un membre quelconque du groupe et un être vivant extérieur au groupe. Et s’il arrive que ce membre extérieur soit pourtant très ressemblant en raison du phénomène de convergence évolutive, il s’agit alors d’analogie entre les espèces, ce qui ne permet pas de les classer. Pour reconstituer les liens de parenté entre êtres vivants, la phylogénie procède selon deux techniques : la l’essentialisme* qui étudie les relations de similarité ou de dissimilarité globale entre les êtres vivants, et la cladistique donc, qui hiérarchise les caractères comparés, ne regroupant en fait dans un même taxon que les êtres vivants qui partagent des caractères homologues. Il est donc vraiment important de saisir la différence entre analogue (caractère qui se ressemble) et homologue (caractère semblable hérité d’un ancêtre commun et dû à une évolution).

C’est de cette notion d’évolution dans une même lignée que prend forme la métaphore de l’arbre. Cet “arbre de vie” apparaît dans le dernier tiers du XVIIIe siècle avec l’arbre botanique d’Augustin Augier (1801). Mais il faut attendre Lamarck pour y trouver la dimension temporelle et phylogénétique au sens généalogique et qui sera la base de la théorie de l’évolution. Le naturaliste y présente un “tableau” servant à montrer l’origine des différents animaux. Son arbre de 1815 est encore plus explicite, s’intitulant “ordre présumé de la formation des animaux”, mais encore présentant la tête en bas. Wallace et Darwin envisagent la notion de divergence sous forme d’arbre, respectivement suggéré en 1855 et dessiné en 1859, avec cette fois la tête en haut. Mais entre lamarckiens et darwiniens existe un désaccord : en mode lamarckien, les modifications évolutives se produisent sous l’influence plus ou moins directe de l’environnement. Le processus darwinien lui, implique que des variations génétiques fortuites puissent être à la base de transformations biologiques importantes, ce qui heurte le sens commun, engendrant un conflit lié au rejet profond du darwinisme pour des motivations non scientifiques. Ces confusions sont dues à des incompréhensions ou à des difficultés d’interprétations. C’est notamment le cas avec certains écrits de Lamarck sur l’apparition de la vie, qui sont ambigus, pour ne pas dire contradictoires. Lamarck imagine que les organismes primitifs se complexifient peu à peu au cours des temps géologiques pour aboutir à tous les êtres vivants existants. Une complexification qui est synonyme pour lui de perfectionnement et qui résulterait d’une propriété inhérente au vivant (on retrouve là les survivances du concept de génération spontanée). Pour Darwin, l’apparition de la vie n’a pu se produire que dans un monde encore abiotique, par un processus très lent. Il refuse l’idée de génération spontanée permanente, ce qui est universellement admis depuis Pasteur. Il en résulte que tous les êtres vivants de la planète sont issus de cette forme ancestrale de vie. Dans sa théorie, les principales forces en jeu sont des variations héréditaires spontanées et accidentelles, et n’implique donc aucune finalité.

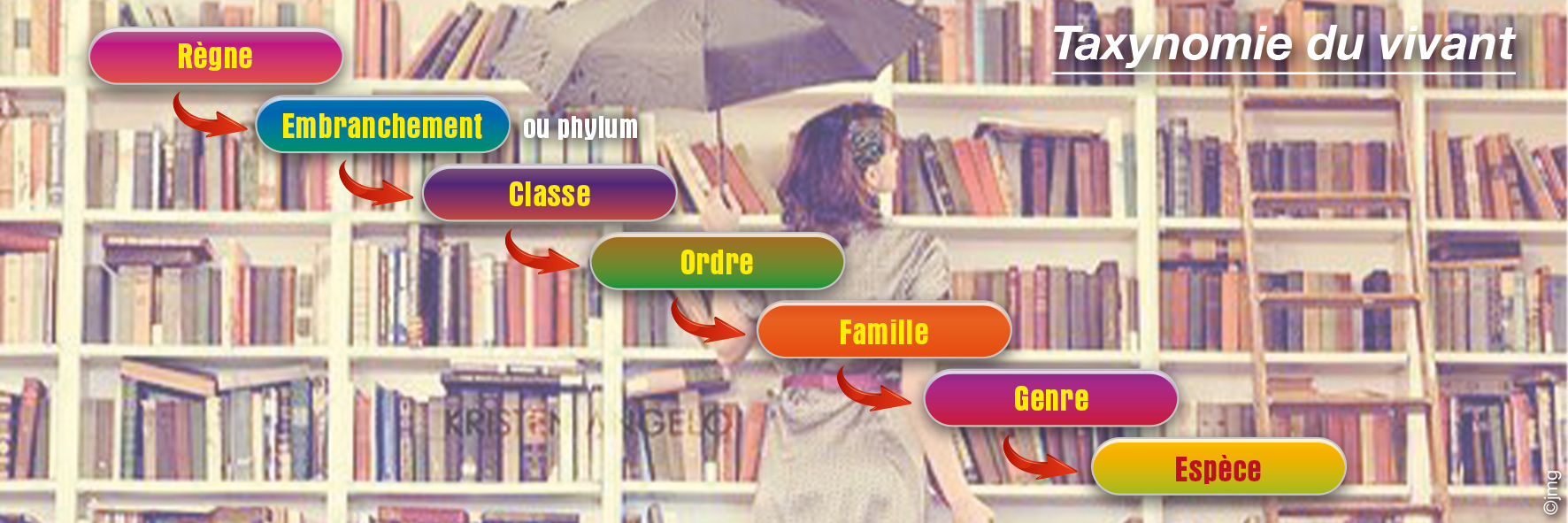

Actuellement, la classification traditionnelle est telle que six règnes divisent le monde vivant : les bactéries (procaryotes unicellulaires dépourvus de noyau) ; les archées (procaryotes unicellulaires dépourvus de noyau, souvent extrêmophiles) ; les protistes (eucaryotes le plus souvent unicellulaires) ; les champignons (eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui décomposent) ; les végétaux (eucaryotes multicellulaires, réalisant la photosynthèse) ; les animaux (eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui ingèrent des composés carbonés – animaux, végétaux). Après les premières représentations de l’arbre phylogénétique du vivant, comme celui d’Ernst Haeckel dans “L’évolution de l’Homme”, publié en 1879, où la représentation schématique ressemblait réellement à un arbre, au sommet duquel on trouve bien sûr l’Homme tandis que les espèces “inférieures” sont représentées “en dessous”, on abandonne cette vision hiérarchique ethnocentriste pour celle, méthodique et objective, ayant pour notion une origine ancestrale commune à tous les êtres vivants de la Terre, connue comme “Luca “(Last universal common ancestor, ou dernier ancêtre commun universel). L’arbre du vivant est ainsi devenu un buisson circulaire, pour que tous les êtres encore existants figurent au même niveau, afin de marquer le même laps de temps d’évolution. Avec l’apport de la génétique, la méthode cladistique, bien plus complexe, est élaborée où les taxons désormais ne valident que des groupes monophylétiques (ceux qui incluent un ancêtre et tous ses descendants) et permet de mieux visualiser les embranchements du vivant constitués par différenciations successives au cours du temps. La hiérarchie traditionnelle fixe de catégories (espèce, genre, famille, etc.) issue de celle de Linné est abandonnée au profit d’un système de taxons emboîtés les uns dans les autres, système exprimé par le biais de cladogrammes. Chaque taxon devient ainsi une ramification de taxons subordonnés entre eux, un clade. La classification classique reste cependant importante dans la mesure où elle est présente dans de nombreux ouvrages et est utilisée dans la gestion de collections :

L’unité de base de la systématique des êtres vivants est l’espèce. Ce taxon est souvent le moins sujet à discussion, les autres nœuds de la classification, famille, classe, embranchement, etc., pouvant varier en fonction des progrès des connaissances phylogénétiques. Chaque espèce est nommée en utilisant le nom de son genre et le nom de l’espèce proprement dite = nomenclature binômiale.

Le terme “espèce”, du latin species, “type” ou “apparence”, se définit par l’inter fécondabilité entre membres du même groupe. Dans les sciences du vivant, ce taxon est la dernière subdivision de la systématique. Même si le concept “espèce” reste un peu flou dans certains cas particuliers, il permet bien d’identifier plus précisément les critères distinctifs, à commencer en terme génétique, bien que les tous les êtres vivants ne soient jamais identiques à moins de clonage. L’ambiguïté peut aussi subvenir à l’occasion de nouvelles découvertes, descriptions ou analyses poussées… C’est avec le temps que les conditions et indications à réunir pour définir une espèce seront devenues plus nombreuses et strictes. Or, puisque les membres d’un même groupe présentent le même génome, les êtres vivants qui appartiennent à la même espèce se ressemblent donc beaucoup. C’est de la nécessité de différencier à l’intérieur d’une même espèce que des subdivisions vont classer le vivant par leur aspect. A l’usage, on parlera plutôt de sous-espèces pour les animaux sauvages, de “race” pour les animaux domestiques, et de “variété” pour les plantes.

L’étymologie de ce mot “race” remonterait au XIVe siècle, provenant probablement de l’italien “razza”, dans le sens de type, en terme biologique, et qui caractérise l’apparence. Mais on ne lui voit pas de descendance directe avec le latin. On peut le rapprocher du terme “raison”, venant du verbe latin reri, ratus, qui signifie compter, calculer, ranger, valider, par le substantif ratio, rationem, qui désigne l’estimation d’un rapport et la méthode pour y arriver, en particulier le classement selon un ordre à respecter. Mais d’où viennent en filiation directe ces razza, rassa et donc rasse (ainsi qu’on écrivait le mot au XVe siècle) ? Sans doute, selon les étymologistes, d’une analogie populaire sur les féminins de la déclinaison régulière en a (rosa, rosam) : les formes ratio, rationem se seraient transformées… Dès le départ, une ambivalence sur le cousinage entre “raison”, héritage bien balisé du latin classique, et “race”, mot transfuge, issu de métissages complexes au cours de l’élaboration d’une langue en perpétuelle évolution.

L’acception du mot “race” sert donc à l’origine à désigner des groupes d’une même espèce animale, sans être toutefois de rang taxinomique codifié. Similaire à “variété animale”, un taxon qui n’a pas de portée scientifique, mais qui repose sur des critères avant tout subjectifs et pratiques, couramment utilisés pour des considérations commerciales. Dans le cadre d’une démarche de sélection animale ou botanique, ces variations sont généralement très faibles afin de veiller à un certain standard dont on exige par exemple des prestations particulières pour satisfaire de façon optimale à un but d’utilisation, mais dont la variabilité peut être très importante entre races géographiques. Une incroyable variabilité révélée à la lecture de l’immense géographie à découvrir et qui va devenir un élément déterminant.

![]() 1280 x 720 (00:03:49)

1280 x 720 (00:03:49)

1492, Christophe Colomb

Les XVe et XVIe siècles sont l’époque des grandes conquêtes du monde, avec son lot de très riches explorations, d’autres peuples, d’autres cultures ![]() La découverte de l’autre. Les savants et les lettrés redécouvrent également les textes de l’Antiquité grecque et romaine dans les bibliothèques monastiques, et de ces textes émerge une vision du monde qui place l’homme au premier plan, qui inspirera le courant humaniste

La découverte de l’autre. Les savants et les lettrés redécouvrent également les textes de l’Antiquité grecque et romaine dans les bibliothèques monastiques, et de ces textes émerge une vision du monde qui place l’homme au premier plan, qui inspirera le courant humaniste ![]() Y a t’il une philosophie des Lumières ?, une révolution dans la connaissance très partielle d’alors. Ce contact avec de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations fondées sur des valeurs et des modes de vie différents alimente la réflexion de certains philosophes et penseurs sur la place de l’homme dans l’univers, mais aussi sur le fonctionnement des sociétés. Montaigne a ainsi montré dans ses Essais à quel point la notion de barbarie était relative et dépendait en grande partie de notre vision réductrice des choses. Cet ouvrage met ainsi en lumière l’ethnocentrisme de l’homme occidental. A noter que déjà Montaigne cherchait au contraire à montrer que les dits sauvages étaient tout autant, voire plus, développés que les Occidentaux européens. Et dans un monde occidental très chrétien, le contact avec ces nouvelles civilisations provoque également de tumultueux débats, en particulier au sein de l’Église catholique espagnole : les colons ont-ils le droit d’exploiter des Amérindiens considérés comme des esclaves (même si l’esclavage des Indiens est officiellement aboli en 1542) ? Lors de la “controverse de Valladolid” entre 1550 et 1551, le dominicain Bartolomé de Las Casas défend en vain la cause indienne en montrant que les Indiens sont des hommes au même titre que les Européens.

Y a t’il une philosophie des Lumières ?, une révolution dans la connaissance très partielle d’alors. Ce contact avec de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations fondées sur des valeurs et des modes de vie différents alimente la réflexion de certains philosophes et penseurs sur la place de l’homme dans l’univers, mais aussi sur le fonctionnement des sociétés. Montaigne a ainsi montré dans ses Essais à quel point la notion de barbarie était relative et dépendait en grande partie de notre vision réductrice des choses. Cet ouvrage met ainsi en lumière l’ethnocentrisme de l’homme occidental. A noter que déjà Montaigne cherchait au contraire à montrer que les dits sauvages étaient tout autant, voire plus, développés que les Occidentaux européens. Et dans un monde occidental très chrétien, le contact avec ces nouvelles civilisations provoque également de tumultueux débats, en particulier au sein de l’Église catholique espagnole : les colons ont-ils le droit d’exploiter des Amérindiens considérés comme des esclaves (même si l’esclavage des Indiens est officiellement aboli en 1542) ? Lors de la “controverse de Valladolid” entre 1550 et 1551, le dominicain Bartolomé de Las Casas défend en vain la cause indienne en montrant que les Indiens sont des hommes au même titre que les Européens.

Ce sont les Occidentaux qui vont prendre l’avantage, en partant à la découverte des autres continents et développer tout un réseau d’échanges et d’interconnexions. D’abord avec les Amériques aux XVe et XVIe siècles, mais aussi avec l’Asie et l’Afrique. L’explosion du commerce mondial qui s’ensuit pousse à la classification plus aboutie et précise de cette immense diversité, aidée par les avancées de la science : base de données, analyse, formations spécialisées, communauté scientifique… C’est dans ce contexte que, par extension, au sens figuré donc, appliqué à l’homme, le terme de “race” désigne des groupes de personnes ayant des intérêts et des comportements communs. De là nait la confusion entre “race”, qui relève du champ physiologique, morphologique, et “ethnie”, qui relève du champ culturel. Une confusion qui sera largement exploitée par la suite. Basée sur la conception de sélection naturelle darwinienne par laquelle le couple variation accidentelle/sélection n’a d’autre résultat que la meilleure adaptation d’une population à un moment donné dans un environnement donné, la ségrégation qui s’instaure laisse entendre que seul les meilleurs dominent ![]() La répartition des rôles. Dans cette même logique, on admet que le plus fort est supérieur

La répartition des rôles. Dans cette même logique, on admet que le plus fort est supérieur ![]() La suprématie des puissants, et à ce titre mérite le droit à la prérogative, un droit s’appuyant sur une différenciation perçue comme “naturelle”. Or, dans les faits, c’est bien par l’usage de la force lors des colonisations selon la formule “la loi du plus fort est donc la meilleure”, en somme, le fait du prince, qu’une hiérarchisation s’exerce. Ce qui rend d’autant plus acceptable ces formules de logiques ségrégationnistes, c’est qu’elles utilisent dans le même temps un semblant de compassion, hypocrite, d’autant plus acceptée qu’elle se propage dans un monde encore largement analphabète.

La suprématie des puissants, et à ce titre mérite le droit à la prérogative, un droit s’appuyant sur une différenciation perçue comme “naturelle”. Or, dans les faits, c’est bien par l’usage de la force lors des colonisations selon la formule “la loi du plus fort est donc la meilleure”, en somme, le fait du prince, qu’une hiérarchisation s’exerce. Ce qui rend d’autant plus acceptable ces formules de logiques ségrégationnistes, c’est qu’elles utilisent dans le même temps un semblant de compassion, hypocrite, d’autant plus acceptée qu’elle se propage dans un monde encore largement analphabète.

C’est de cette ignorance que naissent les préjugés constitués comme une forme d’opinion : si le préjugé peut être favorable dans une situation, agissant comme une alerte instinctive, un bon sens caché, une mise en éveil de l’affect, en somme les préjugés “authentiques”, considérés comme des processus automatiques, primaires et demandant peu d’efforts cognitifs, les mêmes critères peuvent tout autant conduire hors du chemin patient et rigoureux de la construction d’idée qu’est le jugement ![]() Le juste est-il une construction ?. Le préjugé se comporte alors en ennemi du bon sens. A toute époque, chez tous les peuples, on discrimine toujours le plus faible (école, famille, sexe, ennemis…) comme pour mieux justifier le bas instinct universel de la domination. Cette domination peut être comprise comme une déviation du besoin d’affirmation de soi et de reconnaissance. Le besoin d’auto-affirmation, dans le développement de la personnalité, s’opère naturellement dans la satisfaction positive, c’est-à-dire socialement ou culturellement valable. À défaut, le sentiment d’infériorité se cristallise et devient complexuel. Se développe alors la recherche d’une compensation qui peut s’exprimer sous des formes variées, dont la domination. Il en va des peuples comme des individus, étant entendu qu’à bien des égards “le peuple” cristallise la somme des individus qui le compose.

Le juste est-il une construction ?. Le préjugé se comporte alors en ennemi du bon sens. A toute époque, chez tous les peuples, on discrimine toujours le plus faible (école, famille, sexe, ennemis…) comme pour mieux justifier le bas instinct universel de la domination. Cette domination peut être comprise comme une déviation du besoin d’affirmation de soi et de reconnaissance. Le besoin d’auto-affirmation, dans le développement de la personnalité, s’opère naturellement dans la satisfaction positive, c’est-à-dire socialement ou culturellement valable. À défaut, le sentiment d’infériorité se cristallise et devient complexuel. Se développe alors la recherche d’une compensation qui peut s’exprimer sous des formes variées, dont la domination. Il en va des peuples comme des individus, étant entendu qu’à bien des égards “le peuple” cristallise la somme des individus qui le compose. ![]() La psychologie des foules En tant qu’animal social, l’homme cherche à s’affirmer au sein de multiples groupes structurants imbriqués : de la famille à la nation en passant par les différentes socio cultures. De ces affirmations exacerbées par les différences, naissent les conflits plus ou moins violents

La psychologie des foules En tant qu’animal social, l’homme cherche à s’affirmer au sein de multiples groupes structurants imbriqués : de la famille à la nation en passant par les différentes socio cultures. De ces affirmations exacerbées par les différences, naissent les conflits plus ou moins violents ![]() La suprématie des puissants mais en constante régénérescence.

La suprématie des puissants mais en constante régénérescence.

Partant de l’idée du courant évolutioniste, s’était développé la hantise que les races inférieures ne l’emportent sur les races supérieures dans une dégénérescence progressive et irrésistible. C’est un Français, le comte Arthur de Gobineau (1816-1882), d’ailleurs médiocre écrivain et penseur, qui a le premier théorisé la hiérarchie des races – dont il ne définit même pas le terme, considéré comme évident – et le mythe d’un sang différent, dans son “Essai sur l’inégalité des races humaines”, en 1855. D’autre part il croit au déterminisme biologique et lie le biologique au social. En fait, il étend à l’histoire des hommes une vision parfaitement aristocratique et biologisée de l’hérédité nobiliaire. Avec Gobineau, on passe de la pensée raciale à la pensée raciste, s’appuyant sur l’anthropologie et l’anthropométrie de Broca, la phrénologie, la craniologie… Ce glissement – confondant science et pseudo-science – permet la théorisation scientiste de ce qui prend ce nouveau nom de “racisme” et qui va envahir l’histoire, l’anthropologie et la politique. De la peur et la haine de l’autre on fait un instrument de gouvernement et d’exploitation qui va être utilisé au-delà de l’imaginable. Avec deux variantes : libérale, qui encourage le colonialisme, ou eugéniste, qui va conduire à la déportation et à l’extermination. Le racisme retrouve la vieille méthode du bouc émissaire, allant jusqu’à en faire un programme de gouvernement. Il est un universel dont le récit se confond avec celui de l’humanité, dont il est pourtant la négation.

En 1945, dans “Misère de l’historicisme”, Karl Popper, philosophe des sciences, introduit la notion d’essentialisme*. Instruisant les paradigmes des sciences sociales alors en pleine expansion et qui se cherchent une méthodologie aussi légitime que celle des sciences dites dures, Popper traque les visions sanctuarisées, présupposés et autres prétendues évidences jamais remises en discussion. Il nous montre bien que les philosophes antiques ne peuvent être tenus pour responsables des dérives inspirées par la pensée de Platon, mais que c’est à ceux qui lui ont succédé qu’il faut reprocher d’avoir accepté et perpétué son modèle de différenciation par l’essence sans jamais le remettre en question. Cette question soulevée dans cette analyse se rapporte aux coûts motivationnels et cognitifs de la justification des préjugés en fonction de la nature de l’information utilisée, où les préjugés sont corrélés à l’ampleur du coût cognitif dans la transformation d’une information pseudo-pertinente en justification. “L’information diagnostique” est ainsi privilégiée au détriment de “l’information pseudo-pertinente” qui nécessite davantage de recherche, d’analyse et de construction de sens ![]() Qu’est-ce que l’esprit critique ? en vue de répondre à la motivation égocentrée. Cette motivation est déterminée par les valeurs et idéologies telles que l’égalitarisme, dans le maintien d’une image de soi dénuée de préjugés donc, susceptible de contribuer au maintien d’une image de soi positive. Crandall et Eshleman (2003) proposent ainsi un “modèle de justification-suppression” : plutôt que d’être motivés à inhiber les préjugés, les individus sont souvent à la recherche de justifications qui en permettent l’expression sans crainte de réprobation ou de sanction. Ce sont ces mêmes justifications qui sont destinées à faciliter l’expression des comportements discriminatoires, tout en rencontrant la motivation fondamentale des membres des groupes majoritaires.

Qu’est-ce que l’esprit critique ? en vue de répondre à la motivation égocentrée. Cette motivation est déterminée par les valeurs et idéologies telles que l’égalitarisme, dans le maintien d’une image de soi dénuée de préjugés donc, susceptible de contribuer au maintien d’une image de soi positive. Crandall et Eshleman (2003) proposent ainsi un “modèle de justification-suppression” : plutôt que d’être motivés à inhiber les préjugés, les individus sont souvent à la recherche de justifications qui en permettent l’expression sans crainte de réprobation ou de sanction. Ce sont ces mêmes justifications qui sont destinées à faciliter l’expression des comportements discriminatoires, tout en rencontrant la motivation fondamentale des membres des groupes majoritaires.

Une élaboration à partir d’informations pseudo-pertinentes nécessiterait au contraire une motivation plus grande à justifier ses préjugés. Cette civilité se comprend comme un principe de socialisation médiatisée par la reconnaissance des différences de sensibilités individuelles ou de groupe, c’est-à-dire par une forme généralisée du respect. Et la tolérance naît comme un principe politique, devant permettre la coexistence pacifique de conceptions divergentes, un principe d’ouverture à autrui, contraire à l’esprit solipsiste* (ma réalité est celle de mes sensations et mes sentiments). Si aucune philosophie ne se fonde sur un solipsisme définitif, par contre un solipsisme momentané peut accompagner une attitude de doute systématique, comme c’est le cas de Descartes au début de ses “Méditations métaphysiques”, lorsque le philosophe, récusant les évidences communes, pose la seule certitude de son existence. Il s’agit donc bien là de conception selon laquelle le moi, avec ses sensations et ses sentiments, constitue la seule réalité existante dont on soit sûr. Et par dérivé, en ce que l’individu subsume* (pense le particulier sous le général) le moi aux enjeux de la société, la ségrégation raciale devient une affaire de tous. La “Déclaration d’experts sur les questions de race” (Unesco, 20 juillet 1950), résolument pour un programme mondial en lutte contre le racisme, déniait tout lien entre le biologique et le mental ou le culturel, en concluant : “…la “race” est moins un phénomène biologique qu’un mythe social”. Parmi les huit signataires figurait Claude Lévi-Strauss, qui devait publier “Race et Histoire” en 1952 dénonçant l’erreur fondamentale de Gobineau et de ses disciples.

Défendre un usage critique du mot « race », en déjouer les dérives de l’assignation raciale, c’est décider de regarder au-delà de l’expression manifeste et facilement décelable du racisme assumé. C’est saisir la forme sédimentée, ordinaire et banalisée de cette assignation raciale pour la désigner comme telle, dans une lucidité, expliciter et problématiser la manière dont selon les époques et les contextes, une société construit du racial. Trop souvent discrédité dans les turpitudes de son histoire, y recourir de manière critique c’est dénoncer les logiques injustifiables de racialisation. Ainsi du mot race qui ne conduit au racisme que par la dérive d’un sens premier désignant une différenciation par l’apparence, vers un préjugé exutoire fondé sur un ressenti primitif. Caractériser l’humain par l’absurde mise en interdépendance de ces deux notions que sont l’anatomie et la culture est donc une ineptie, le savoir largement diffusé d’aujourd’hui interdisant toute confusion qui s’apparentrait au crime intellectuel où la bêtise humaine ne saurait trouver excuse dans l’innocence du non savoir ![]() De la difficulté de faire comprendre à des non-sachants. Ce questionnement constitue l’objection utile face à la tentation au communautarisme, au séparatisme ou à l’arbitraire différentialisme identitaire. C’est de cette exigence intellectuelle dans la pénombre des amalgames en tout genre qu’il offre une salutaire lumière et libère dans une mise à l’écart des dérives de sens.

De la difficulté de faire comprendre à des non-sachants. Ce questionnement constitue l’objection utile face à la tentation au communautarisme, au séparatisme ou à l’arbitraire différentialisme identitaire. C’est de cette exigence intellectuelle dans la pénombre des amalgames en tout genre qu’il offre une salutaire lumière et libère dans une mise à l’écart des dérives de sens.

“Chez Guillaumin, le mot “race”, qui s’emboîte dans un plus vaste travail sur des catégories banales, servait au fond de projecteur, comme la lampe scialytique au-dessus du fauteuil du dentiste. Les dentistes ont-ils rêvé un jour être si bien équipés qu’ils pourraient s’en passer ? Dans le faisceau de lumière crue, on voit toujours mieux les caries. Les chercheurs qui utilisent le mot “race”, eux, font le pari qu’à sa lumière, on repérera mieux la façon dont la société pense ses “autres”. La question n’est pas de savoir quel camp choisir entre tenant d’une “vérité” raciale ou non, mais celle de l’erreur originelle : avoir classifié les humains, au lieu de définir l’humain.”

![]() 1280 x 720 (1:23:56)

1280 x 720 (1:23:56)

HUMAN’s Musics – A film by Yann Arthus-Bertrand / Composed by Armand Amar

https://www.universalis.fr/encyclopedie/phylogenie-phylogenese/

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale-2012-2-page-73.htm

https://www.jamet.org/Reflexions/Philosophie/Relations.html

www.eveprogramme.com/14474/cest-quoi-lessentialisme

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2016/01/H172-Dossier-1.-Le-racisme-à-travers-lhistoire-choses-mots-et-idées.pdf

https://www.assistancescolaire.com/eleve/1re/humanites-litterature-et-philosophie/reviser-le-cours/1_hum_04